はじめに

ルマテペロンは、ハロペリドールなどと同じブチロフェノン系。また、非定型抗精神病薬でもある。イントラ・セルラー・セラピーズ社が開発した。

米国では、2019年12月に統合失調症への適応が認められた。2021年12月には双極性障害のうつ状態への適応も認められた。

米国では既に使われているが、日本でいつ使えるようになるのかはわからない。

この記事では、ルマテペロンの各受容体に対するki値を書き、各ki値が生じさせる効果や副作用について書く。

記事の後半では、ルマテペロンの統合失調症への有効性を、他の抗精神病薬と比較してみる。

2025.3.9追記:ルマテペロンを含めた、3つの新しい抗精神病薬についての動画を作りました。是非、見てみてください。

効果と副作用(ki値などから考える)

ルマテペロンのそれぞれの受容体に対するki値

このセクションでは、ki値を参考に、ルマテペロンの効果と副作用について考える。

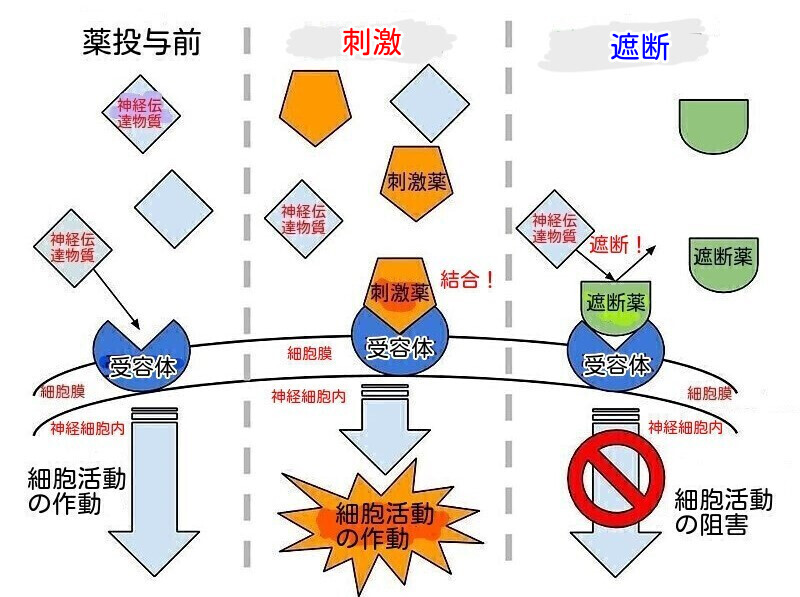

脳細胞(神経細胞)には、抗精神病薬が結合する事ができる「受容体」がついている。受容体には様々な種類がある。

抗精神病薬がどの受容体に結合できるかによって、どの「効果や副作用」が出るかが決まってくる。

下の表の1番左の列に、ルマテペロンが主にどの受容体に結合(作用)できるか示してある。

| 作用機序 | 効果、副作用 | ルマテペロンのki値 |

| セロトニン再取り込み阻害 | 抗うつ、性機能減退、嘔気 | 33 |

| 5HT2A受容体遮断 | EPS改善、睡眠改善、抗うつ、衝動抑制 | 0.54 |

| H1受容体遮断 | 体重増加、抗うつ、睡眠改善、認知改善 | 173 |

| H1受容体遮断 | 眠気、体重増加 | >1000 |

| M1受容体遮断 | 眠気、口渇、便秘 | >1000 |

| α1受容体遮断 | 眠気、起立性低血圧悪化 | <100 |

| D1受容体遮断 | 認知改善、抗うつ、睡眠改善 | 41 |

| D2受容体遮断 | 陽性改善、EPS悪化、眠気 | 32 |

| D4受容体遮断 | 陽性改善、抗うつ | <100 |

表に遮断と書いてあるが、抗精神病薬は、結合した時に、受容体を刺激する刺激薬か、受容体を遮断する遮断薬に、なり得る。そのどちらかによって、反対の「効果や副作用」が起こり得る。

(上の表を見てみると、ルマテペロンの場合は、各受容体に対する刺激薬としての作用はなく、もっぱら遮断薬として作用するとなっている。)

また、抗精神病薬の「効果や副作用」の「強さの度合い」は、受容体に「どの程度の強さ」で結合できるかで決まってくる。

受容体への結合の強さ(作用の強さ)は、「ki値」というもので表される。表の1番右の列では、ルマテペロンの各受容体に対する「ki値」が書いてある。もう一度表を貼っておく。

| 作用機序 | 効果、副作用 | ルマテペロンのki値 |

| セロトニン再取り込み阻害 | 抗うつ、性機能減退、嘔気 | 33 |

| 5HT2A受容体遮断 | EPS改善、睡眠改善、抗うつ、衝動抑制 | 0.54 |

| H1受容体遮断 | 体重増加、抗うつ、睡眠改善、認知改善 | 173 |

| H1受容体遮断 | 眠気、体重増加 | >1000 |

| M1受容体遮断 | 眠気、口渇、便秘 | >1000 |

| α1受容体遮断 | 眠気、起立性低血圧悪化 | <100 |

| D1受容体遮断 | 認知改善、抗うつ、睡眠改善 | 41 |

| D2受容体遮断 | 陽性改善、EPS悪化、眠気 | 32 |

| D4受容体遮断 | 陽性改善、抗うつ | <100 |

ki値は、数値が小さいほど、結合力が強く、効果や副作用が強い。

1未満「非常に強い作用」、1~10「強い作用」、10~100「中等度の作用」、100~1000「弱い作用」、>1000「無視できるほどのわずかな作用」、となっている。

効果や副作用は、網羅はしていない。重要そうなものを選んで載せた。「EPS」とは「錐体外路症状」の事。

ki値から考えられる効果と副作用

この項では、上の表で示したki値からルマテペロンの効果、副作用を考えてみる。

鎮静、眠気、不眠(H1遮断、M1遮断、α1遮断、D2遮断、5HT2A遮断)

まず、ルマテペロンの鎮静、眠気、不眠、に対する効果を考えてみる。

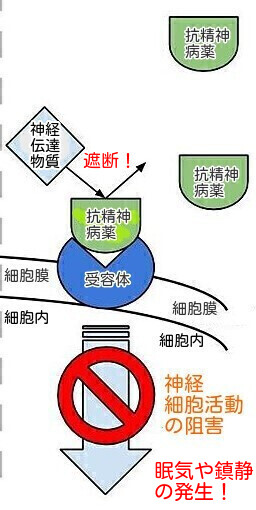

脳の睡眠回路は、GABA(ギャバ)という神経伝達物質が作動させる。覚醒回路は、ヒスタミン、アセチルコリン、ノルアドレナリン、ドーパミン、セロトニン、などの神経伝達物質が作動させる。

神経伝達物質は、脳の神経細胞についている「受容体」に結合して、覚醒回路や睡眠回路を作動させる。

ヒスタミン、アセチルコリン、ノルアドレナリン、ドーパミン、セロトニンは、それぞれ順に、H1受容体、M1受容体、α1受容体、D2受容体、5HT2A受容体、に結合し、覚醒回路を作動させる。

(それぞれの神経伝達物質は、別のサブタイプの受容体へも結合するが、覚醒回路を作動させる代表的なサブタイプ受容体を挙げた。)

それらの神経伝達物質が各受容体へ結合するのを、抗精神病薬が遮断(阻害)すると、覚醒回路が遮断(阻害)される。すると、眠気や鎮静が起こる。

ルマテペロンが、それらの受容体をどれ位遮断するかを、下の表にki値で示す。

| 作用 | ルマテペロンのki値 |

| H1受容体遮断 | >1000 |

| M1受容体遮断 | >1000 |

| α1受容体遮断 | <100 |

| D2受容体遮断 | 32 |

| 5HT2A受容体遮断 | 0.54 |

ルマテペロンのH1受容体遮断作用は、ki値が1000以下でほぼない。同様にM1遮断作用も、1000以下でほぼない。α1遮断作用は100以下で中等度ある。D2遮断作用は32で中等度ある。5HT2A遮断作用は0.54ありかなり強い。

一番、鎮静作用に影響するH1受容体遮断作用があまりないので、鎮静や眠気はあまり起こらないのではないかと思ってしまう。

けれど、フェーズ3試験でルマテペロンの傾眠(眠気)の発生率は24%となっている。突出して多い副作用になっている。不眠の発生率は、正確なデータは分からないが、2%以下になっていて少ない。

ルマテペロンは、治験結果から考えると、鎮静的で眠気がより強い薬かもしれない。

正直なぜかはわからないが、5HT2A遮断作用が非常に強いことが、ルマテペロンを鎮静的な薬にさせているのかもしれない。

ルマテペロンは、夕方に服用する事がすすめられている。そうすれば日中の眠気の副作用の頻度はより少ないと言われている。

体重増加(H1受容体遮断、5HT2C受容体遮断)

体重増加は、H1遮断作用や5HT2C遮断作用が強いと起こりやすい。ルマテペロンのH1受容体と5HT2C受容体へのki値を下の表に示す。

| 作用 | ルマテペロンのki値 |

| H1受容体遮断 | >1000 |

| 5HT2C受容体遮断 | 173 |

ルマテペロンは、H1遮断作用がほぼ無く、5HT2C遮断作用のki値も173で、他の非定型抗精神病薬と比べて弱い。なので、体重増加はあまりないかもしれない。

実際の臨床の場面でも、体重増加はあまり起こっていないらしい。むしろ長期投与試験では、1年間で平均3.2 kg減少させている。

陽性症状(D2遮断)

陽性症状への効果は、D2受容体遮断作用が強いと高まる。ルマテペロンのD2受容体へのki値は下の表のようになっている。

| 作用 | ルマテペロンのki値 |

| D2受容体遮断 | 32 |

ルマテペロンのD2遮断作用は、ki値が32となっていて、他の抗精神病薬と比べて弱い。しかし、詳しいことは省くが、独特な形でD2受容体に作用する結果、ki値が32の割には、陽性症状を抑えることができるとされている。

だが、実際にはやはり陽性症状への効果は若干弱いようだ。「幻聴に対してオランザピンなどの薬より効果が出ない」と言っている患者もいた。

また、記事の後半でも書くが、フェーズ3試験の結果では、陽性症状への効果はそれほど高くないと出ている。

錐体外路症状(D2遮断、5HT2A遮断)

| 作用 | ルマテペロンのki値 |

| D2受容体遮断 | 32 |

| 5HT2A受容体遮断 | 0.54 |

錐体外路症状やアカシジアは、D2遮断作用が強いと多く出現し、逆に5HT2A遮断作用が強いと軽減される。

上の表のように、ルマテペロンのD2受容体への作用は、ki値32となっていて、5HT2A受容体への作用は、ki値0.54になっている。

ルマテペロンは、他の抗精神病薬と比べて、D2遮断作用が弱い。なので、錐体外路症状やアカシジアが少ない。

また、5HT2A遮断作用が非常に強い事もあって、錐体外路症状やアカシジアが少ない。

抗うつ効果(セロトニン再取り込み阻害、グルタミン酸調節)

| 作用 | ルマテペロンのki値 |

| セロトニン再取り込み阻害 | 33 |

ルマテペロンは、セロトニン再取り込み阻害作用のki値が33あり、中等度の作用がある。また、グルタミン酸系の神経伝達を高める効果があると言われている。

そのため、抗うつ効果が期待されている。ある臨床試験でもうつへの効果が示されている。米国では双極性障害のうつ状態に対する適応が認められている。

フェーズ3の副作用データ

まとめとして、フェーズ3試験で出た副作用のデータを書いておく。2%以上の患者に生じた副作用は、次のようになっている。

| ルマテペロン | プラセボ | |

| 傾眠+鎮静 (眠気) | 24% | 10% |

| 吐き気 | 9% | 5% |

| (アカシジアを含む)錐体外路症状 | 6.7% | 6.3% |

| 口渇 | 6% | 2% |

| めまい | 5% | 3% |

| クレアチンフォスキナーゼ増加 | 4% | 1% |

| 疲労 | 3% | 1% |

| 嘔吐 | 3% | 2% |

| 肝トランスアミナーゼ増加 | 2% | 2% |

| 食欲減退 | 2% | 1% |

やはり眠気が24%で多いように思われる。

アカシジアを含めた錐体外路症状は6.7%で、プラセボの6.3%と同じくらいになっている。少ないと言ってもいいのだろうか。

吐き気や嘔吐は、セロトニン再取り込み阻害の副作用かもしれない。

食欲減退が2%あるので、むしろ食欲が減る人が多い。1年の長期投与試験では、平均3.2kg減少したらしい。

ルマテペロンの効果と副作用のまとめ

眠気は、いくらかあるかもしれない。不眠の人には良さそう。

体重増加は、あまりない。むしろ減るらしい。

陽性症状への効果は、やや弱いと思われる。

錐体外路症状は、他の薬より少ない。

抗うつ効果は、ある程度あるかもしれない。臨床試験のデータはまあまあ良い。

有効性(統合失調症、治験結果)

以下では、ルマテペロンの有効性について書く。抗精神病薬の有効性は、メタ分析という手法で算出されたりする。

メタ分析では、何百という臨床試験や治験の結果を統合して、有効性がどれ位かが計算される。

メタ分析は、フェーズ2やフェーズ3などの個別の臨床試験よりも、エビデンスとして強いものになっている。

だが、ルマテペロンの有効性が含まれたメタ分析はまだ行われていないようだ。

そこで、この有効性の節では、2019年にマクシミリアン・ハーンらによって行われたメタ分析と、ルマテペロンのフェーズ3試験の結果を比較して、有効性を考えてみる。

全般的な効果

まず、2019年のメタ分析で、PANSS合計スコアの効果量は、次の表のように出た。

| PANSS合計 | 効果量 | ||||||

| クロザピン | 0.89 | ハロペリドール | 0.47 | シクレスト | 0.39 | ||

| ソリアン | 0.73 | クロルプロマジン | 0.44 | ラツーダ | 0.36 | ||

| オランザピン | 0.56 | セロクエル | 0.42 | カリプラジン | 0.34 | ||

| リスパダール | 0.55 | エビリファイ | 0.41 | イロペリドン | 0.33 | ||

| インヴェガ | 0.49 | ジプラシドン | 0.41 | レキサルティ | 0.26 | ||

| ドグマチール | 0.48 | セルチンドール | 0.40 |

ルマテペロンの、フェーズ3試験でのPANSS合計スコアの効果量は0.30なので、あまり有効性が大きくないグループに入っている。

イロペリドンの効果量0.33よりも劣り、レキサルティの0.26に勝るくらいになっている。

ルマテペロンは、陽性症状、陰性症状、その他の症状などの全般的な有効性を見た時、あまり大きくないというフェーズ3試験の結果だった。

陽性症状への効果

次に、ルマテペロンの陽性症状への効果に絞って見ていく。

メタ分析におけるPANSS陽性スコアの効果量は、次の表のようになっている。

| PANSS陽性 | 効果量 | ||||||

| ソリアン | 0.69 | ハロペリドール | 0.49 | ラツーダ | 0.33 | ||

| クロザピン | 0.64 | シクレスト | 0.47 | カリプラジン | 0.30 | ||

| リスパダール | 0.61 | ジプラシドン | 0.43 | イロペリドン | 0.30 | ||

| クロルプロマジン | 0.57 | セロクエル | 0.40 | レキサルティ | 0.17 | ||

| オランザピン | 0.53 | セルチンドール | 0.40 | ||||

| インヴェガ | 0.53 | エビリファイ | 0.38 |

ルマテペロンの、フェーズ3試験でのPANSS陽性スコアの効果量は0.33なので、あまり大きくない。

ラツーダと同程度で、カリプラジンやイロペリドンの0.30より少し勝るくらいになっている。

ルマテペロンの陽性症状への効果は、あまり高くないというフェーズ3試験結果だった。

陰性症状への効果

次に、ルマテペロンの陰性症状への効果に絞って見ていく。

メタ分析におけるPANSS陰性スコアの効果量は、次の表のようになっている。

| PANSS陰性 | 効果量 | ||||||

| クロザピン | 0.62 | インヴェガ | 0.37 | ハロペリドール | 0.29 | ||

| ソリアン | 0.50 | クロルプロマジン | 0.35 | ラツーダ | 0.29 | ||

| オランザピン | 0.45 | エビリファイ | 0.33 | レキサルティ | 0.25 | ||

| シクレスト | 0.42 | ジプラシドン | 0.33 | イロペリドン | 0.22 | ||

| セルチンドール | 0.40 | カリプラジン | 0.32 | ||||

| リスパダール | 0.37 | セロクエル | 0.31 |

ルマテペロンの、フェーズ3試験でのPANSS陰性スコアの効果量は0.20なので、大きくない。

イロペリドンの0.22より低く、表の中では最下位になっている。

CDSS(統合失調症用抑うつ評価尺度)という尺度でも陰性症状が調べられているが、これもプラセボと比べて有意な改善を示せていない。

しかし、ルマテペロンは、抗うつ効果についてはまあまああるという他の臨床試験の結果があり、 米国では、双極性障害のうつ状態への適応が認められている。

ルマテペロンは、今回のような統合失調症の急性期に対する試験では、陰性症状への効果が低く出てしまうのかもしれない。

けれど、陽性症状が落ち着いた安定期(維持期)の患者には、陰性症状への効果がある可能性はあると思う。

ルマテペロンは、陰性症状への効果が高くないというフェーズ3試験の結果だった。

今回のフェーズ3試験は、統合失調症の急性期に対する試験だったので、効果が低く出たのかもしれない。

安定維持期の陰性症状に対しては、効果が高いという可能性はあると思う。

コメント

ルマテペロンは、統合失調症への有効性は高くないかもしれない。

けれど、双極性障害のうつ状態へは、ある程度効果があるという他の試験結果もある。

もしかしたら、ルマテペロンもラツーダと同じで、統合失調症よりも双極性障害のうつ状態に多く使われるようになるのかもしれない。

副作用については、独特な形でドーパミンを調節するので、錐体外路症状が少ない。また、体重増加も実際に少ないらしい。副作用が軽いのが特徴だと思う。

鎮静や眠気は、やや多いらしいが、鎮静や眠気よりも不眠を気にする人には、よく合う薬になるということも考えられる。

非定型抗精神病薬なのに体重増加がないし、こういう他の薬とやや違った作用や副作用を持つ薬も、選択肢を拡げるという意味で有用だろう。

関連情報があります。

躁うつ病のうつ状態に対する「ルマテペロン」の有効性&副作用

参考文献

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6891890/

- https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2758022